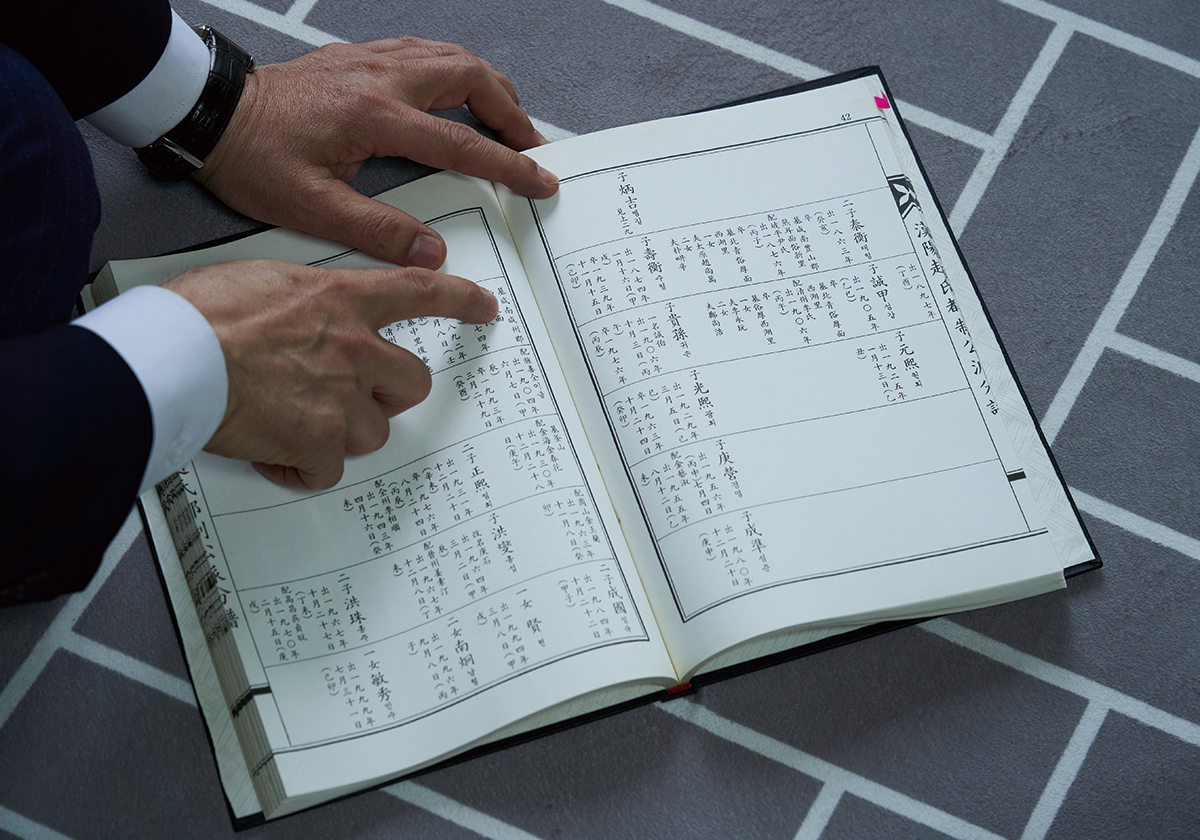

“전쟁을 겪은

할아버지와 가족···

든든한 뿌리이자

마음의 고향”

실향민 2세 조문선 씨의 가족 이야기

기억은 흐려져도 고향을 향한 그리움은 짙어진다

조문선(부산 사하구 재향군인회 회장, 부산 사하구협의회 자문위원) 씨는 1·4 후퇴 때 조부모님과 아버지가 함경도 북청에서 남하해 부산에 뿌리내린 실향민 2세다. 고향을 잃은 슬픔은 가슴 한편에 묻어두고 맨땅에서 삶의 터전을 일궈낸 조부모님, 그런 부모의 고된 삶의 무게를 나누고 가족을 위해 머나먼 타국으로 떠나야 했던 고모와 삼촌, 그리고 고향을 향한 진한 그리움이 담긴 가족의 한숨을 듣고 자란 조문선 씨. 분단과 전쟁, 이산과 이주 속에서 묵묵히 시대의 소명을 살아낸 그의 가족의 삶은 우리 사회의 복잡한 역사와 다양한 경험을 반영하는 이야기이기도 하다. 조문선 씨의 목소리를 통해 실향민 2세가 전하는 전쟁에 대한 기억과 고향에 대한 그리움, 통일에 대한 메시지를 들어본다.

돌아가신 부모님의 고향 땅, 그곳을 두 발로 밟아보는 것은 실향민 2세인 조문선 씨의 오래된 소원이다.

돌아가신 부모님의 고향 땅, 그곳을 두 발로 밟아보는 것은 실향민 2세인 조문선 씨의 오래된 소원이다.

전쟁, 피란, 실향민의 최종 정착지가 된 부산

부산이 지금처럼 많은 인구를 품은 대도시로 성장하게 된 데에는, 역설적으로 한국전쟁이라는 비극이 결정적인 전환점으로 작용했다. 1950년 6·25 전쟁 발발로 서울이 함락되자 부산은 대한민국의 임시 수도가 되었고, 전국 각지에서 피란민들이 부산으로 몰려들었다. 1950년 12월 흥남 철수 작전 당시 ‘메러디스 빅토리호’에 승선했던 이들 중 상당수가 거제도를 거쳐 부산으로 이주했고, 1951년 1·4후퇴 때 북한에서 내려온 실향민들 역시 부산을 최종 정착지로 삼았다.

이후 휴전이 선언되자 남한 각지에서 피란 온 이들은 대부분 고향으로 돌아갔지만, 북한에서 온 실향민들은 돌아갈 수 없어 남한 사회에 정착해야만 했다. 전쟁은 멈췄지만, 이들에게는 고향으로 돌아갈 길이 막혀 있었다. 결국 피란민 대다수는 실향민이 되어 부산에 삶의 터전을 마련하게 되었고, 조문선 씨 가족도 그중 하나로 그들은 함경도 출신의 실향민이다.

“할아버님 고향이 함경도 북청입니다. 1945년 해방이 되면서 이듬해인 1946년 7월 20일, 온 가족이 서울로 이사를 왔어요. 김일성 정권이 들어서자, 남한으로 거처를 옮기신 거죠. 다시 고향으로 돌아갈 날만 기다리던 중 전쟁이 발발했고, 할아버지와 할머니는 어린 여섯 남매를 데리고 또다시 피란길에 오르게 됩니다. 1·4 후퇴 때 서울을 떠나 출발한 지 거의 6개월이 지난 1951년 6월 20일 부산에 도착했습니다. 그렇게 기약 없는 타향살이가 시작된 것이죠.”

부산에 도착한 조문선 씨 가족은 당시 수영 비행장 근처에 터를 잡고 삶을 꾸려나갔다. 사진은 조부모님과 여섯 남매, 그리고 손자 손녀들이 수영 비행장을 배경으로

촬영한 사진이다. 오른쪽에서 세 번째 안겨 있는 아이가 조문선 씨다.

부산에 도착한 조문선 씨 가족은 당시 수영 비행장 근처에 터를 잡고 삶을 꾸려나갔다. 사진은 조부모님과 여섯 남매, 그리고 손자 손녀들이 수영 비행장을 배경으로

촬영한 사진이다. 오른쪽에서 세 번째 안겨 있는 아이가 조문선 씨다.

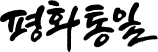

아버지께서 가족을 위해 파독 간호사로 떠난 여동생에게 보낸 편지에는 그리움과

미안함이 담겨 있었다.

아버지께서 가족을 위해 파독 간호사로 떠난 여동생에게 보낸 편지에는 그리움과

미안함이 담겨 있었다.

고된 피란길의 흔적이 담긴 아버지의 수첩

‘곧 돌아갈 수 있을 것’이라 믿고 고향 땅에 두고 온 것은 세간살이뿐만이 아니었다. ‘곧 다시 만나자’며 헤어졌던 부모는 여전히 북녘땅에 있고, 고된 피란길에 목숨을 잃거나 이산가족이 된 경우도 허다했다.

“그렇게 보면 우리 가족은 참 운이 좋았어요. 할아버지와 할머니께서 어린 여섯 남매를 데리고 피란길에 오르셨는데, 다치거나 헤어지는 일 없이 모두 부산까지 도착했으니까요. 당시 아버지는 열두 살, 막내 삼촌은 네 살이었는데, 그 어린 자식들과 길 위에서 보낸 6개월이 얼마나 고달프셨겠어요. 군부대를 만나면 옥수수나 밀가루를 얻어다 묽게 죽을 쒀서 자식들 먹이면서 걷고 또 걸으셨다고 해요.”

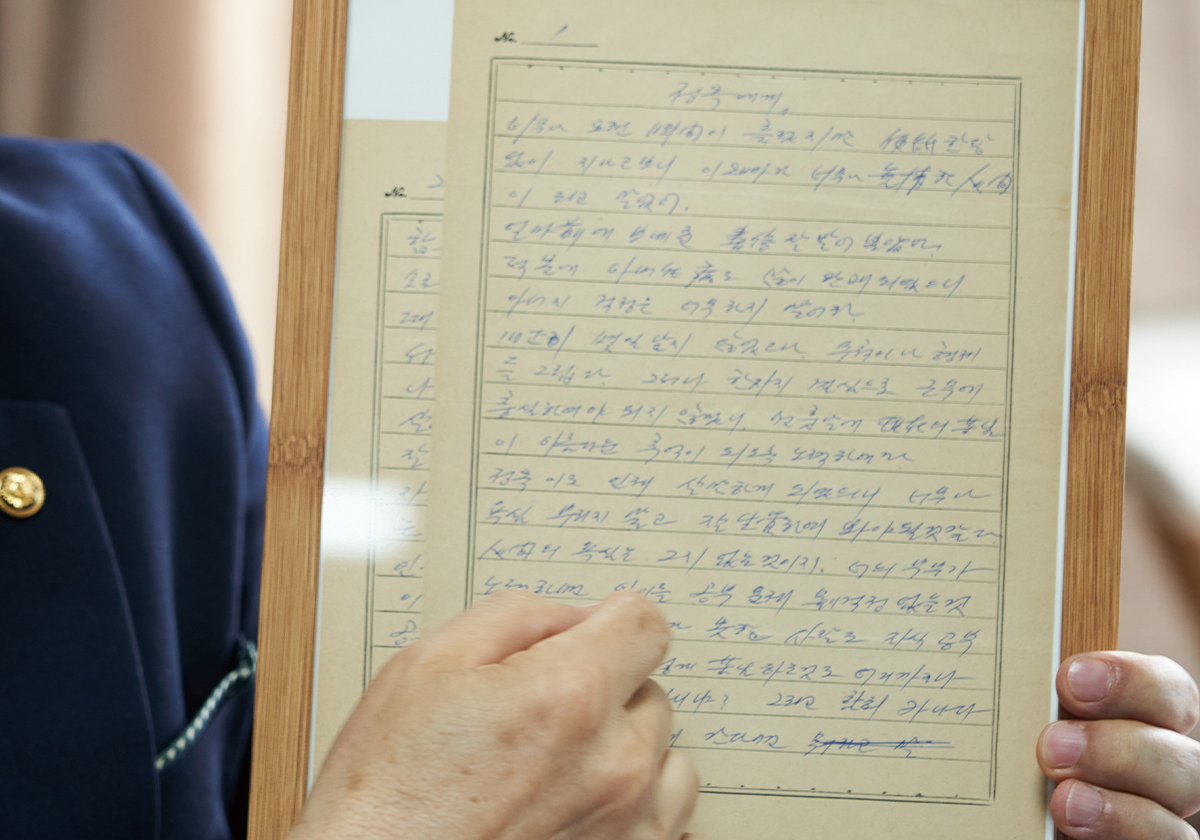

1967년 3월생인 조문선 씨가 가족이 함경도를 떠나 부산에 도착하기까지의 여정을 정확한 날짜까지 기억하는 이유는 아버지가 남긴 작은 수첩 때문이다. 1979년, 지병으로 돌아가신 아버지의 낡은 수첩에는 고향에 대한 그리움과 고된 피란길의 기억이 고스란히 담겨 있다.

“메모를 보면 아버지와 가족분들이 고향인 함경도를 떠나 부산에 오기까지의 여정이 그림처럼 그려집니다. 1946년 7월 15일 함경도 북청을 떠났고, 1946년 7월 20일부터 1950년 12월 24일까지는 서울에 거주하셨다고 적혀 있어요. 아이들에게는 선물 같은 날인 크리스마스에 피란길에 오르신 거죠. 그렇게 6개월을 걷고 또 걸어서 부산에 도착한 날이 1951년 6월 20일. 지금의 우2동, 당시에는 수영 비행장이 있던 자리에서 우리 가족의 부산 생활이 시작됐습니다.”

돌아가신 아버지가 남긴 낡은 수첩에는 고향과 가족에 대한 정보는 물론, 피란길의

여정이 고스란히 기록되어 있다.

돌아가신 아버지가 남긴 낡은 수첩에는 고향과 가족에 대한 정보는 물론, 피란길의

여정이 고스란히 기록되어 있다.

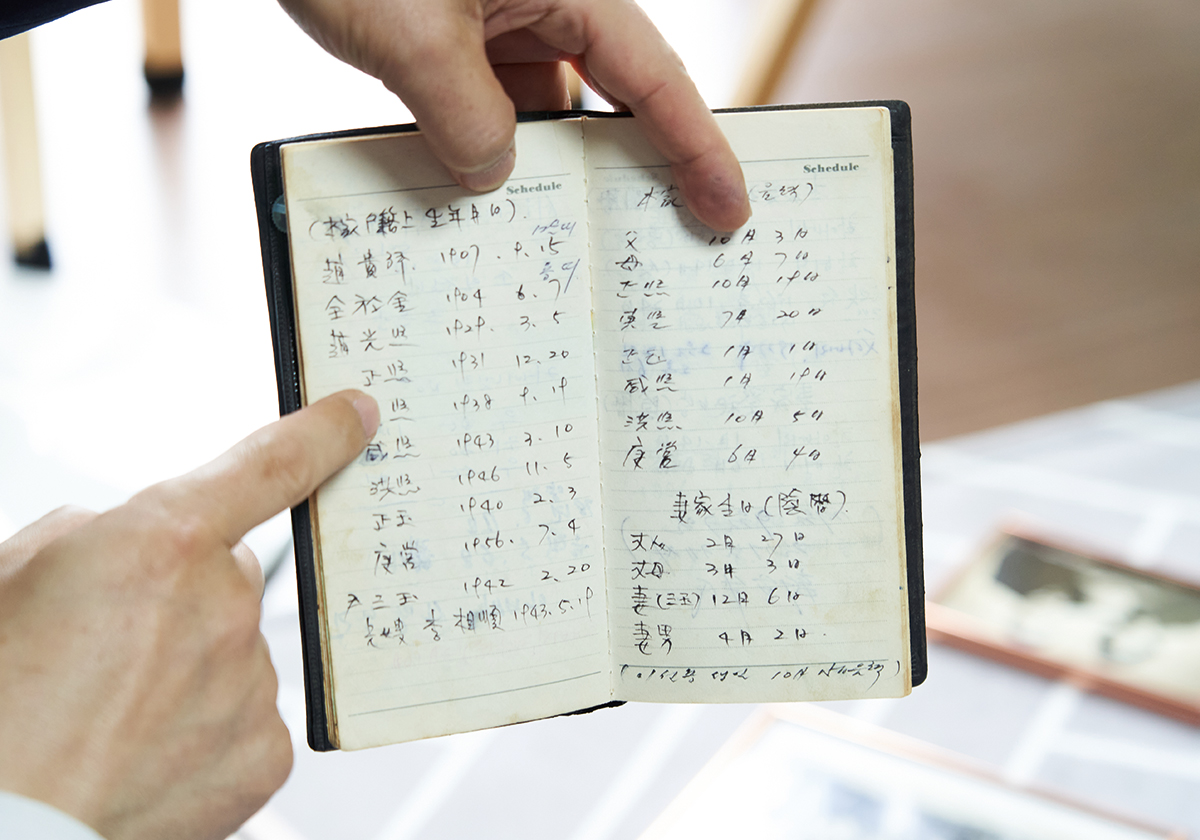

함경도에서 시작된 가족의 역사가 기록된 족보. 조문선 씨는 종종 족보를 보며

자신의 뿌리를 되새긴다.

함경도에서 시작된 가족의 역사가 기록된 족보. 조문선 씨는 종종 족보를 보며

자신의 뿌리를 되새긴다.

고향을 떠나 머나먼 타향으로··· 치열했던 생의 기록

1970년대 파독 간호사로 떠났던 고모님은 머나먼 독일에서 보낸 5년을 가족과 나라를 위한 중요한 선택으로 여겼다.

1970년대 파독 간호사로 떠났던 고모님은 머나먼 독일에서 보낸 5년을 가족과 나라를 위한 중요한 선택으로 여겼다.

가족을 위해 고향을 떠나 피란길에 올랐지만, 타향에서의 삶 역시 녹록지 않았다. 조문선 씨의 조부모는 국제시장에서 장사를 하며 생계를 이어갔고, 조금씩 모은 종잣돈으로 미용실을 열어 어린 자식들을 먹이고 가르쳤다.

‘이제는 헤어지지 말고, 온 가족이 함께 살자’는 바람으로 시작된 타향살이였지만, 치열했던 세월은 그마저도 쉽사리 허락하지 않았다. 부모가 짊어진 삶의 무게를 자식들이 함께 나눠 짊어져야 했고, 가족의 생계를 위해 결국 고국을 떠나야 하는 이들도 생겨났다. 전쟁이 남긴 상처이자 분단이 만든 냉혹한 현실이었다.

“고모님은 1970년대 초반 파독 간호사로 독일에 가셔서 5년을 보내셨고, 막내 삼촌은 월남전 파병에 자원해 전쟁터로 떠나셨어요. 몇 해 전, 고모님께서 편지 한 통을 보여주셨는데, 1975년 독일로 떠난 고모님께 아버지께서 보낸 편지였어요. 두 장을 빼곡히 채운 그 편지에는 머나먼 타국에서 가족을 위해 일하는 여동생에 대한 미안함과 고마움이 고스란히 담겨 있었어요. 막내 삼촌이 파병에서 돌아온 날도 아직 기억에 남아 있어요. 제가 초등학교에 들어가기 전이었는데, ‘월남에 갔던 막내아들이 무사히 돌아왔다’며 동네잔치를 벌였거든요. 어린 마음엔 건강하게 돌아온 삼촌보다 삼촌이 가져온 야자수와 초콜릿이 더 반가웠던 것 같아요.”

조문선 씨는 인터뷰 중간중간 아버지가 남기신 수첩을 펼쳐봤다.

수첩에는 자신이 겪어보지 못한 역사의 한 페이지가 담겨 있다.

조문선 씨는 인터뷰 중간중간 아버지가 남기신 수첩을 펼쳐봤다.

수첩에는 자신이 겪어보지 못한 역사의 한 페이지가 담겨 있다.

실향민 2세 조문선 씨의 오래된 소원

어린 손자를 옆에 앉혀놓고 고향 이야기를 들려주시던 할아버지도, 험난했던 피란 여정을 수첩에 빼곡히 적어두신 아버지도 이제는 곁에 없지만, 그 시절을 함께 겪은 고모님과 삼촌은 여전히 조문선 씨에게 든든한 뿌리이자 마음의 고향이다.

“부산에서는 명절에 조기를 차례상에 올리는데, 북한에서는 조기가 잡히지 않거든요. 대신 명태 순대와 가자미식해를 차례상에 올려요. 지금도 고모님 댁에 가면 그 시절 음식을 해주시곤 하는데, 고향 얘기며, 피란 시절의 고생담도 들려주세요. 저는 두 분의 말투에 아직 남아 있는 함경도 억양이 괜스레 정겹고 좋아요. 아마 어릴 적 많이 듣고 자라서 그런가 봐요.”

이제는 함경도에서 보낸 시간보다 부산에서 살아온 세월이 훨씬 길지만, 이들은 여전히 고향에 갈 수 없는 실향민이다. 조문선 씨는 고모와 삼촌의 말 속에 배어 있는 짙은 그리움을 느낄 때마다 ‘세월이 흘러도 고향을 향한 사무치는 그리움은 절대 옅어지지 않는다’는 사실을 실감한다.

“어렸을 적 할아버지 댁에서 큰 잔치가 열리곤 했어요. 그날은 함경도에서 부산으로 피란 온 실향민들이 한자리에 모여 고향 음식을 나누고. 실컷 고향 이야기를 하는 날이었죠. 북청 출신 실향민만 해도 많아서 돼지를 두 마리나 잡았을 정도예요. 하지만 이제는 그분들 대부분이 돌아가셨고, 고모나 삼촌처럼 실향민 1세대 분들이 살아계실 날도 얼마 남지 않았어요. 그런 분들이 살아계실 때 통일이 되면 얼마나 좋을까요?” 저의 간절한 통일의 꿈이 실현되리라 기대해 봅니다.

함경도 북청군 가회면 중리 351번지. 조문선 씨의 아버지가 남긴 수첩에 또렷이 적혀 있는 고향 집 주소다. 그는 가끔 구글 지도를 열어, 할아버지가 살아생전 애타게 그리워하시던 그 땅, 아버지의 어린 시절이 머물렀던, 추억이 남아 있는 고향 주소를 검색해 본다. 핸드폰 화면 속 흐릿한 위성 사진을 바라보다 보면 마음 한편에 오래도록 간직해 온 소원이 떠오른다. 언젠가는 조부모와 아버지가 들려주시던 ‘산 좋고 물 맑은, 살기 좋은 고향’을 두 발로 직접 걸어보고 싶다는 소원. 그 오랜 소원이 이루어져 더는 ‘실향민 2세’라고 불리지 않는 날이 하루빨리 오기를 간절히 바란다.

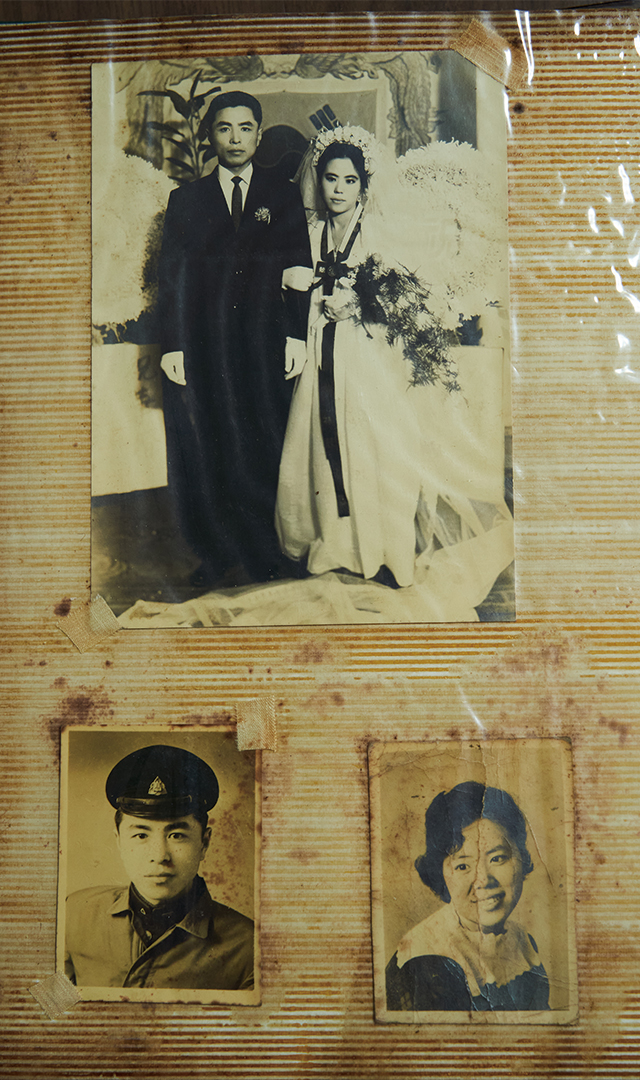

낡은 사진첩 속 부모님의 결혼식 사진

낡은 사진첩 속 부모님의 결혼식 사진

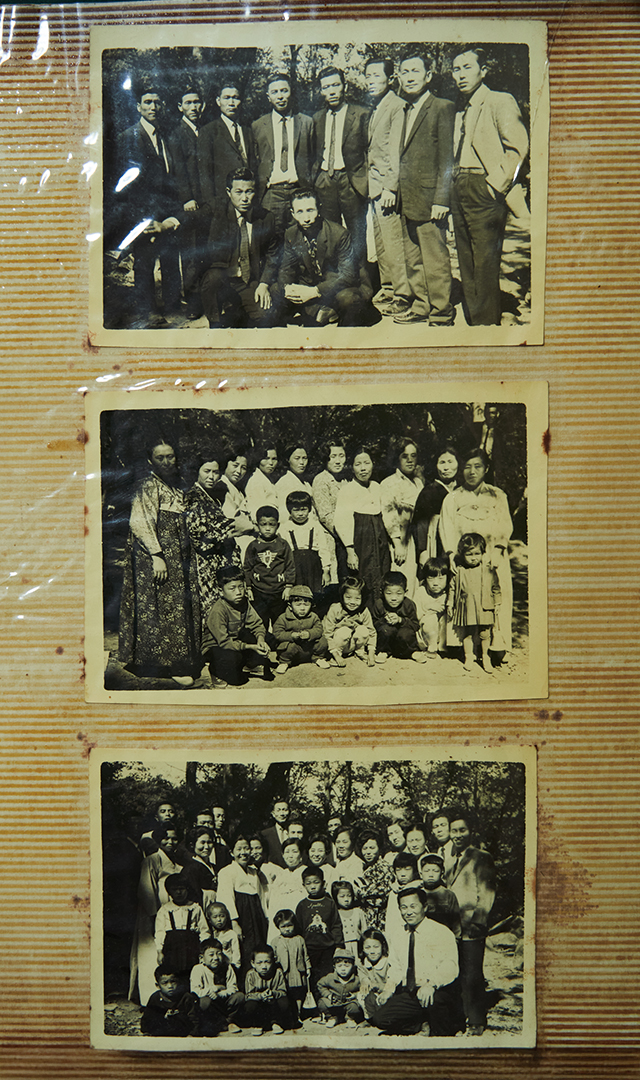

어린 시절, 할아버지 댁에서는 함경도 출신 실향민들이 모여 고향 음식을 나눠 먹으며 고향에 대한 그리움을 달래곤 했다.

어린 시절, 할아버지 댁에서는 함경도 출신 실향민들이 모여 고향 음식을 나눠 먹으며 고향에 대한 그리움을 달래곤 했다.

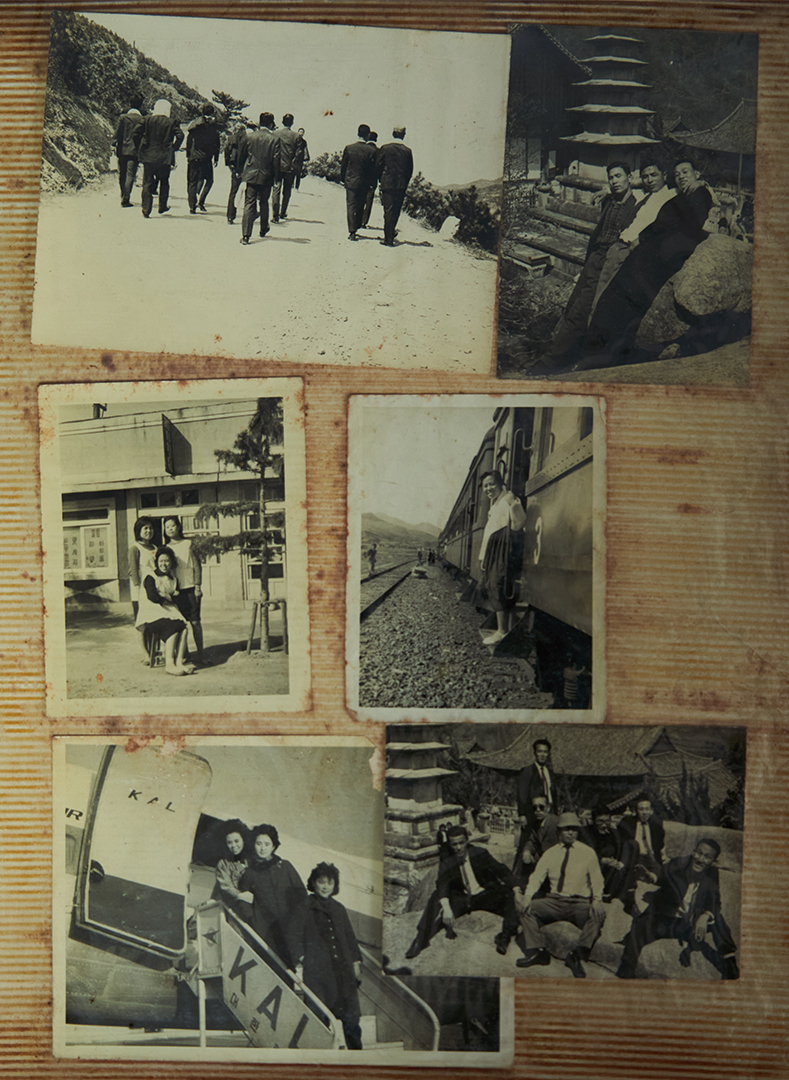

전쟁의 아픔을 겪은 그때 그 시절의 빛바랜 사진첩에는 할아버지, 고모, 삼촌이 지인들과 함께한 일상의 한 장면, 여행길의 발걸음, 기차와 비행기를 타던 순간들이 고스란히 담겨 있다.

전쟁의 아픔을 겪은 그때 그 시절의 빛바랜 사진첩에는 할아버지, 고모, 삼촌이 지인들과 함께한 일상의 한 장면, 여행길의 발걸음, 기차와 비행기를 타던 순간들이 고스란히 담겨 있다.